楊家莊坐落于左權縣芹泉鎮,村莊依山傍溝而建。回溯抗日戰爭時期,1937 年 11 月,八路軍 129 師率先在此建立 “炸彈廠”。這座兵工廠,是八路軍最早開辟、規模最大、武器制造最完備的軍工基地,在抵御日寇侵略的崢嶸歲月里,立下了不可磨滅的歷史功績,更鑄就了傳之久遠、利在千秋的中國軍工精神。它不僅見證了軍工發展史的艱辛歷程,更深深銘刻著八路軍兵工戰士為抗日勝利作出的偉大貢獻。

為傳承紅色基因、賡續紅色血脈,7 月 23 日,陜西工業職業技術大學材料工程學院 “尋跡工業抗戰 淬煉時代匠心” 三下鄉實踐團,踏著盛夏的腳步走進山西省左權縣芹泉鎮楊家莊村,探訪抗戰時期兵工廠遺址。這片依山而建的院落群,正以沉默而厚重的姿態,向青年學子緩緩鋪展 80 多年前八路軍軍工救國的壯闊歷史畫卷。

在楊家莊太行軍工文物展廳內,泛黃的生產日志與銹跡斑斑的武器原型靜靜陳列,生動還原了老廠長楊錫祿帶領工人攻堅克難的奮斗場景:沒有圖紙,就拆解敵械逆向研發;缺乏鋼材,就收集民間鐵器重新冶煉 —— 正是憑著這股韌勁,他們在山洞車間量產出手榴彈、地雷等武器。尤其令人動容的是,團隊仿制的日式 “甜瓜彈”、改良的擲彈筒,以及自主研發的多口徑適配子彈,為 129 師等部隊提供了關鍵火力支撐,成為軍民同心抗敵的有力見證。

“當第一縷陽光照進窯洞車間,錘頭與鋼砧的交響便喚醒了沉睡的山谷。”實踐團成員趙怡軒的深情朗誦,如一把鑰匙,輕輕打開了楊家莊那段塵封的軍工往事,為這段紅色歷史注入了鮮活溫度。她用飽含激情的語言,將團隊成員帶回那個靠信仰照亮黑夜的年代:軍工戰士們在油燈下繪制圖紙,在寒風中鍛造零件,用汗水與智慧凝結成保家衛國的利器。這場沉浸式朗誦讓紅色記憶愈發具象,更在在場每個人心中播下了傳承的種子。

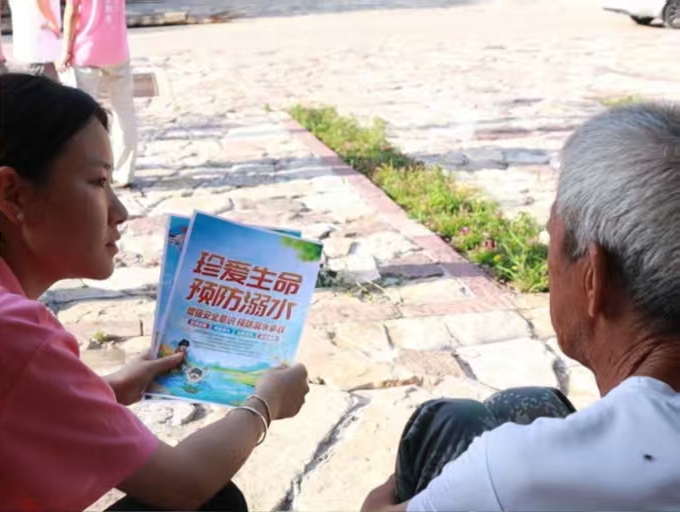

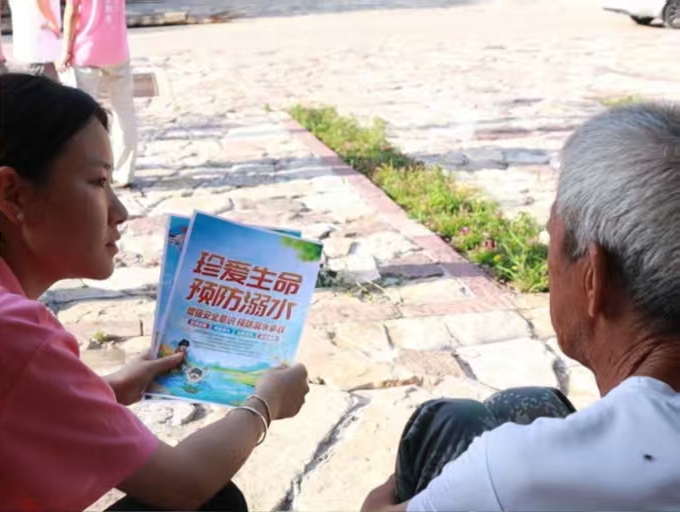

楊家莊舊址不僅是紅色精神的傳承地,更應成為文明新風的踐行地。志愿者們開展的普通話推廣活動,讓五湖四海的訪客都能清晰聆聽這里的紅色故事:用標準語講述秘密交通站的傳奇,用共同語重溫軍民同心的歲月,讓楊家莊的精神火種傳向更遠的地方。與此同時,夏季來臨,舊址周邊水域安全隱患漸顯,“珍愛生命、預防溺水” 刻不容緩。團隊在舊址周邊張貼防溺水宣傳海報,普及 “遠離野泳、結伴而行、備好裝備” 的安全準則,用實際行動守護這片紅色熱土。

“這些沉默的舊址,訴說的不僅是兵工發展史,更是中華民族在危難中不屈的抗爭史。” 指導教師趙佳恒的話語擲地有聲。此次實踐活動,讓青年學子在歷史現場感悟初心使命,在紅色故事中汲取奮進力量。隨著越來越多青年走進這片熱土,楊家莊兵工廠的精神火種正跨越時空,在新時代青年心中燎原生長,讓太行精神在傳承中煥發新的生機。