近日,浙江傳媒學院“紅蘊浙禮,文創同行”暑期社會實踐團隊在國際文化傳播學院陳曉倩老師的帶領下,走進杭州市多家博物館及文創店鋪。團隊發揮專業優勢,將紅色故事與傳統浙禮元素相融合,以年輕人喜聞樂見的設計語言打造文創產品,讓紅色基因借助新潮表達融入日常生活。

深入展館:從鎮館之寶到棉花娃娃的創新跨越 浙江省博物館一樓的文創旗艦店人頭攢動,琳瑯滿目的文創產品按類別分區陳列,西湖十景貓眼石胸針、豬紋陶缽帆布袋、彩鳳鳴岐毛絨玩具掛件等各具特色。

圖1團隊調研文創商店

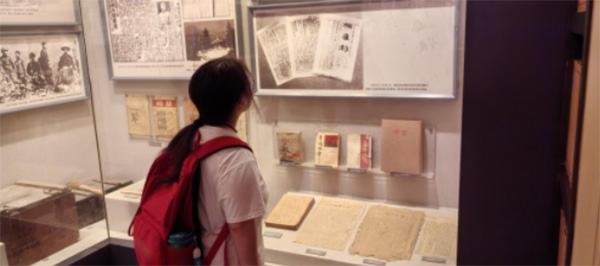

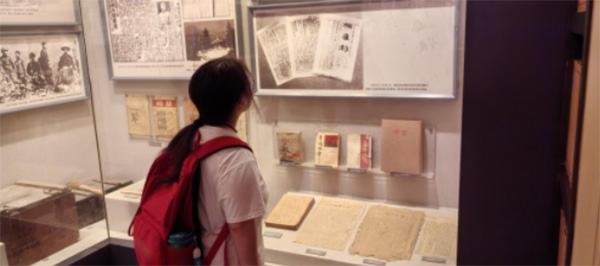

圖2團隊調研杭州歷史館

“賣得比較好的是冰箱貼和書簽。這類產品價格適中且方便攜帶,很多人買來留作紀念。像模型等其他產品,主要購買群體是組團游客。大學生、小朋友等年輕顧客還會來場館蓋章,館內設有固定蓋章點,這兩類活動的參與度都很高。”店員介紹道。

團隊成員表示:“此前對文創產品的印象還停留在冰箱貼、書簽上。雖然這兩類產品相對實用,但看久了難免審美疲勞。而那款以舟形硯滴為原型的棉花娃娃,真的戳中了我這個‘娃媽’的心,我已經迫不及待想帶它去各個場館打卡了!”

圖3文創商店的“青硯”娃娃展臺

2024年8月,浙江省博物館推出首款文物擬人化產品——“青硯”棉花娃娃,其原型是該館館藏十大鎮館之寶之一的元代龍泉窯青瓷舟形硯滴。這款產品將歷史文物與潮玩品類相結合,既保留了文物青碧溫潤的韻味,又賦予其新的生命力,迅速吸引了眾多文物愛好者和年輕消費者的關注。

與傳統文創產品在店鋪或網店銷售不同,“青硯”娃娃采用線上眾籌眾創模式。售賣方通過實時更新娃稿、樣圖、材質說明等信息,在公示信息的同時進行產品預熱宣傳,并借助平臺功能預估購買人數、調節制作數量,在節省成本的同時有效推廣了產品。這種定制棉花娃娃的常用流程,憑借新潮的宣傳方式取得了超出預期的效果——該項目獲得近1100名支持者,籌款數超過目標金額三倍。

走訪各大文創商店時,團隊成員們聚焦一個重要議題:如何開發出既契合市場需求又具創新性的文創產品?

針線間的創意革命:讓紅色文化輕盈觸達年輕群體 帶著這一問題,團隊展開市場調研。通過采訪文創店經營者和購買者發現,年輕人雖非傳統紅色文創的主力消費群,但對香囊、集章本等兼具趣味性、實用性和社交分享屬性的產品興趣濃厚,新奇感和社交傳播性是吸引他們的關鍵因素。受此啟發,團隊從年輕人追捧的Labubu玩偶、漢服配飾中尋找突破口,決定以“萌趣娃衣”和“旗袍壓襟”為載體,讓紅色基因與傳統文化“穿”在身上、“帶”在身邊。

圖4團隊的娃衣設計手稿

設計娃衣時,團隊進行了大膽融合:上身采用改良版中山裝,領口繡有細小五角星,暗合革命精神;下身搭配馬面裙,裙門紋樣頗具深意——下擺紋飾提取自河姆渡遺址文物雙鳥朝陽紋牙雕,袖口化用牡丹菊花邊,經數碼印花技術縮小后,既保留古韻又不失童趣。然而,初版打樣后,團隊發現傳統紐扣導致玩偶穿脫困難。經過反復測試,最終將紐扣改為方便穿脫的精致排扣,實現了“實用+美觀”的關鍵升級。解決功能性問題后,提升文化辨識度成為重點。團隊回訪浙江省博物館,選取館藏文物良渚玉琮的神人獸面圖案,經藝術化提煉后置于改良中山裝的胸口位置,讓傳統文化以全新模樣呈現于文創產品之上。

“市場調研讓我們意識到,生硬的說教行不通。”團隊負責人解釋道,“我們的策略是讓年輕人‘不經意間’觸碰歷史。排扣改良是為了優化實用體驗,胸口的文物圖案和裙上的經典紋樣,則是我們精心設計的‘文化觸點’,讓把玩過程成為與歷史對話的自然契機。”

此外,團隊還設計了一款化繁為簡的旗袍壓襟飾品,其核心造型靈感源自浙江省博物館廣受歡迎的南宋龍泉窯青瓷花紋鳥盞冰箱貼,將文化精髓濃縮于方寸之間。該飾品創新性地引入NFC技術,購買者可錄制出游音頻并植入NFC芯片,使傳統裝飾掛件變身收納生活美好的“匣子”。

日夜付出終有回報。初版娃衣在同學內部展示時,收獲熱烈反響,超過80%的受訪同學詢問“哪里能買到”。這有力印證了團隊的設計思路:通過實用性改良、文化元素活化以及對年輕群體心理的精準把握,紅色文化能夠以“潮玩”姿態真正融入年輕人的日常生活,實現青春視角下的生動傳承。

圖5團隊成員合影

指導老師評價道:“這群學生用創意和巧思,在方寸布料間找到傳統與潮流、歷史與當下的連接點,是紅色文化創新傳播的一次成功探索。她們以青春視角重新解讀紅色故事與傳統美學,讓更多人發現,歷史可以很潮,文化值得傳承。”