為深刻領會習近平總書記在陜西漢中考察時強調“文物承載燦爛文明,傳承歷史文化,維系民族精神。要發揮好博物館保護、傳承、研究、展示人類文明的重要作用,守護好中華文脈,并讓文物活超來,擴大中華文化的影響力。”深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義文化思想,西安郵電大學 “漢風拾遺,文化傳薪” 文化實踐團隊在帶隊老師陳浩銘的帶領下于7月18日至7月24日奔赴陜西省漢中市,成功開展為期一周的暑期社會實踐活動。

|

| 圖 1 :西安郵電大學“漢風拾遺,文化傳薪”文化實踐隊抵達漢中合影 |

溯史漢中 | 古漢臺博物館史跡追尋之旅

|

| 圖 2 :西安郵電大學“漢風拾遺,文化傳薪”文化實踐隊抵達古漢臺合影 |

在漢中市中心,有一處承載著厚重歷史文化的瑰寶 —— 古漢臺。作為漢中 “漢家發祥地” 的標志性遺存,承載著兩漢三國時期的風云際會,館內珍藏的石門十三品等文物,更是鐫刻著中華文明演進的密碼。

|

| 圖 3 :同學們在拜將壇與韓信背影合影 |

在這場追尋中,同學們不是旁觀者,而是 “歷史對話者”。面對韓信雕像,他們不止聽 “明修棧道,暗度陳倉” 典故,更感悟 “知人善任、勇毅擔當” 的治國智慧;凝視《石門頌》刻石,觸摸的不只是漢隸筆畫,更是古人攻堅克難的開拓精神。沉浸式追尋讓文物 “活” 起來,讓歷史可感可知,成為培育信仰的生動教材。

|

| 圖 4 :帶隊老師陳浩銘向同學們介紹石門十三品背后的文化故事 |

當同學們在研學手冊寫下 “從漢家雄風懂家國擔當”“于古人進取中明奮斗方向” 等感悟,標志著歷史養分已融入信仰土壤。這種信仰非空洞口號,源于對民族文化的深刻認同 —— 認同漢先民 “鑿石為門” 的堅韌、古漢中 “絲路源頭” 的包容,以及血脈中的文化基因。這份認同,為 “筑牢信仰之基” 提供了堅實支撐,讓個體追求與民族文脈同頻共振。

鑄魂漢中 | 何挺穎紀念碑紅色研學之旅南鄭縣走出的無產階級革命家何挺穎,以短暫而壯闊的人生為革命立不朽功勛。參觀其故居,深感先輩青年時的理想擔當:簡樸居所中,舊物承載赤誠;泛黃照片里,“為民眾爭人格” 字跡仍有力;那盞徹夜亮著的煤油燈,映照著青年對民族未來的深思。

|

| 圖 5 :同學們在講解員的講述中詳細了解何挺穎烈士的生平事跡 |

研學過程中,同學們們懷著崇敬之心,聆聽何挺穎投身秋收起義、參與三灣改編、指揮黃洋界保衛戰等波瀾壯闊的革命歷程。

|

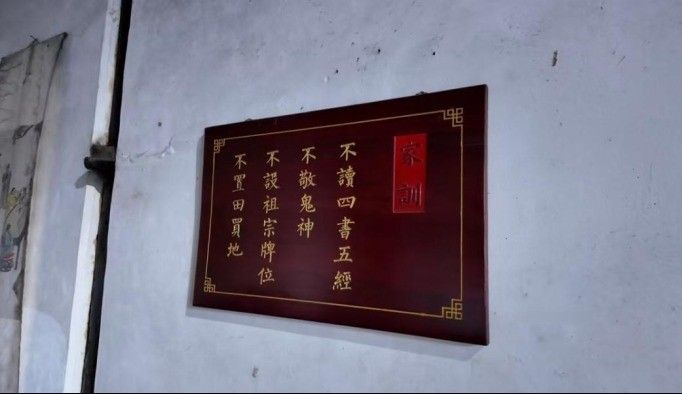

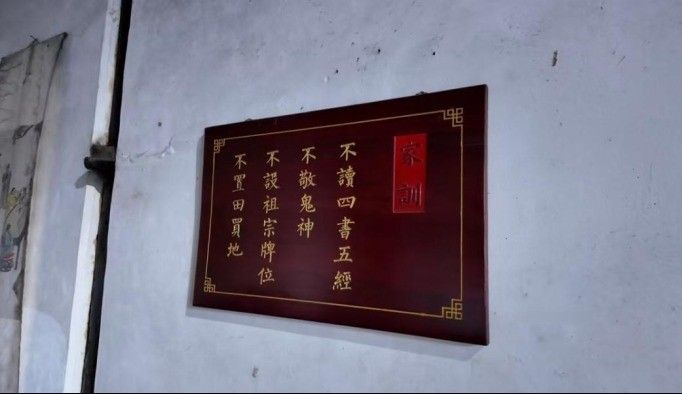

| 圖 6 :何挺穎烈士故居堂屋內“四不”家訓 |

“不讀四書五經”,是拒守舊、尚新知,啟示青年跳出舒適圈,學前沿、強技能;“不敬鬼神、不設祖宗牌位”,是棄虛浮、重實干,提醒青年獨立思考、理性破題;“不買田置地”,是舍私利、融時代,激勵青年以強國為任,在科研、鄉村振興等領域擔當奉獻,讓個人價值在奉獻中綻放。

|

| 圖 7 :同學們在何挺穎烈士紀念廣場前面向黨旗重溫入黨誓詞 |

此次 “鑄魂漢中 | 何挺穎紀念碑紅色研學之旅”,是紅色教育的生動實踐。它突破傳統模式,讓同學們在實地感悟中深化對革命歷史的理解,在與歷史對話中堅定理想信念。這種 “沉浸式” 教育,讓 “精神之鈣” 融入血脈,讓紅色基因成為奮進的強大力量。

|

| 圖 8 :何挺穎烈士故居影壁后毛澤東題詞的《西江月·井岡山》 |

味韻漢中 | 面皮背后文化風俗探索之旅在漢中,熱面皮不僅是美味,更是承載歷史、溫情與青春使命的文化符號。西安郵電大學實踐隊與當地面皮協會開展的 “味韻漢中” 探索之旅,以面皮為切入點,在非遺傳承、文化交流與精神傳承中書寫動人篇章,為傳統文化與青春力量融合提供了生動范例。

|

| 圖 9 :西安郵電大學“漢風拾遺,文化傳薪”文化實踐隊與漢中面皮行業協會副會長黃斌合影 |

漢中熱面皮作為陜西非遺,歷史悠久、技藝獨特。從秈米經6-8小時浸泡、“三磨三濾”取漿,到蒸制時把控籠布與米漿厚度,再到用本地香醋、線椒油潑辣子調味,每道工序都凝結著漢中人民的智慧,傳遞“熱、鮮、香”的風味密碼。

|

| 圖 10 :同學們品鑒漢中熱面皮 |

美食傳遞的不僅是味覺享受,更是人間溫情。疫情期間,“幸福熱面皮” 無償為西安郵電大學師生提供食物資助,這份煙火氣中的溫暖,成為雙方簽訂大學生社會實踐基地協議的動人注腳。當災難來襲,熱面皮化作連接彼此的情感紐帶,跨越空間傳遞著關懷與力量;當疫情消散,這份溫情延續為合作信任,促使校協攜手搭建實踐平臺。

|

| 圖 11 :帶隊老師陳浩銘與漢中面皮行業協會副會長簽訂雙方共建大學生社會實踐基地協議 |

同學們學面皮技藝,讀懂堅守與匠心;承疫情溫情,感悟互助擔當;在文化探索中,肩負非遺傳承使命。從被動接受者轉為主動傳播者,青春力量與非遺雙向賦能,讓漢中熱面皮的文化故事在新時代綻放光彩。

雅樂漢中 | 漢調桄桄非遺戲曲傳承之旅漢調桄桄是明代末年關中秦腔與漢中方言、民間音樂融合而成的戲曲瑰寶,以梆子擊節,2006 年入選首批國家級非遺名錄。在傳承創新浪潮中,其傳承發展中心與高校合作開啟新篇章 —— 經帶隊老師陳浩銘與中心主任趙紅洽談,大學生社會實踐基地簽約掛牌,這既是校館合作里程碑,更是傳統戲曲與青春力量交融、助力 “戲曲進校園” 及非遺活態傳承的生動實踐。

|

| 圖 12 :西安郵電大學“漢風拾遺,文化傳薪”文化實踐隊與漢調桄桄傳承發展中心演員們合影 |

“不是簡單的場地提供,而是要讓大學生真正成為戲曲傳承的‘局內人’。” 趙紅主任在簽約儀式上的話擲地有聲。

|

| 圖 13 :帶隊老師陳浩銘與發展中心趙紅主任舉行掛牌儀式 |

陳浩銘老師強調,這是高校“文化育人”的生動實踐。大學生觸摸百年戲服繡紋、唱出秦腔余韻的“歡音”,讓傳統文化不再是課本冷詞。實踐基地聯動高校戲劇課與非遺社團,形成“課堂學習—基地實踐—校園展演”閉環。

|

| 圖 14 :漢調桄桄省級傳承人李雅芝老師教授團隊成員們漢調桄桄基本技法 |

“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。”“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。” 一位女生說,原以為水袖飄逸易學,實則需全身協調,手臂常酸脹,李老師告知每個動作都含情感表達,讓她懂了 “臺上一分鐘,臺下十年功”。

漢調桄桄傳承發展中心與西安郵電大學的合作,是傳統與現代、非遺與青春的對話。以實踐基地為平臺,青春力量注入讓非遺煥發生機,非遺融入育人讓青春飽含文化擔當。