7月24日,廣東財經大學葵陽梅語實踐團對五華縣第一小學的老師進行了采訪記錄。據任小學四年級的語文教師藍綠萍所言,她經常會使用AI工具生成一些動畫,吸引孩子們的注意力。融合科技與傳統的語文課,是五華縣教師群體在教育創新浪潮中探索前行的縮影。在“雙減”政策深化與教育數字化轉型的雙重背景下,這群扎根鄉土的教育者以嚴愛相濟的師者仁心,在傳統與創新的碰撞中尋找育人之道。

圖:志愿者與老師采訪現場

嚴愛相濟:課堂內外的雙重角色

“課堂是戰場,課后是港灣。”擁有18年教齡的二年級班主任老師這樣形容自己的工作。每天清晨七點半到校,批改作業、備課、上課、處理班級事務,直到傍晚六點送走最后一名學生,她的日程表上永遠擠滿了待辦事項。面對調皮搗蛋的學生,她總結出"先嚴后寬"的管理哲學:“剛接手班級時,我會用三周時間建立班規,比如發言必須舉手、作業要按時提交。但下課后,我會和孩子們一起聊心里話,聽他們講家里的趣事。”

圖:二年級班主任老師正在進行采訪

守正創新:傳統課堂的現代轉型

在科技浪潮沖擊下,這群以中老年教師為主力的隊伍,正用布滿粉筆灰的手笨拙地敲擊鍵盤,在“數字鴻溝”上架設橋梁。他們主動擁抱AI教學工具的熱情令人動容。剛開始用智能備課系統時,生成的課件總是不符合認知習慣。有著15年教齡的年級組長藍老師回憶,“剛開始用系統生成《梅花》課件,背景全是北方雪景,學生看不懂。”后來教研組組織討論,決定在關鍵詞里加上“梯田+五華梅樹”,生成的圖片才出現了孩子們熟悉的梯田梅影。

這種調整并非個例,數學組在教分組應用題時,把默認的蘋果分堆改成沙田柚裝箱,科學課講解植物生長時,特意加入客家圍龍屋天井植物的本土案例。現今學校各個教研組一起研究調整關鍵詞,能用AI生成融合學校的特色、五華自己的特色。

圖:四年級語文組長藍老師進行采訪

家校共育:教育生態的協同構建

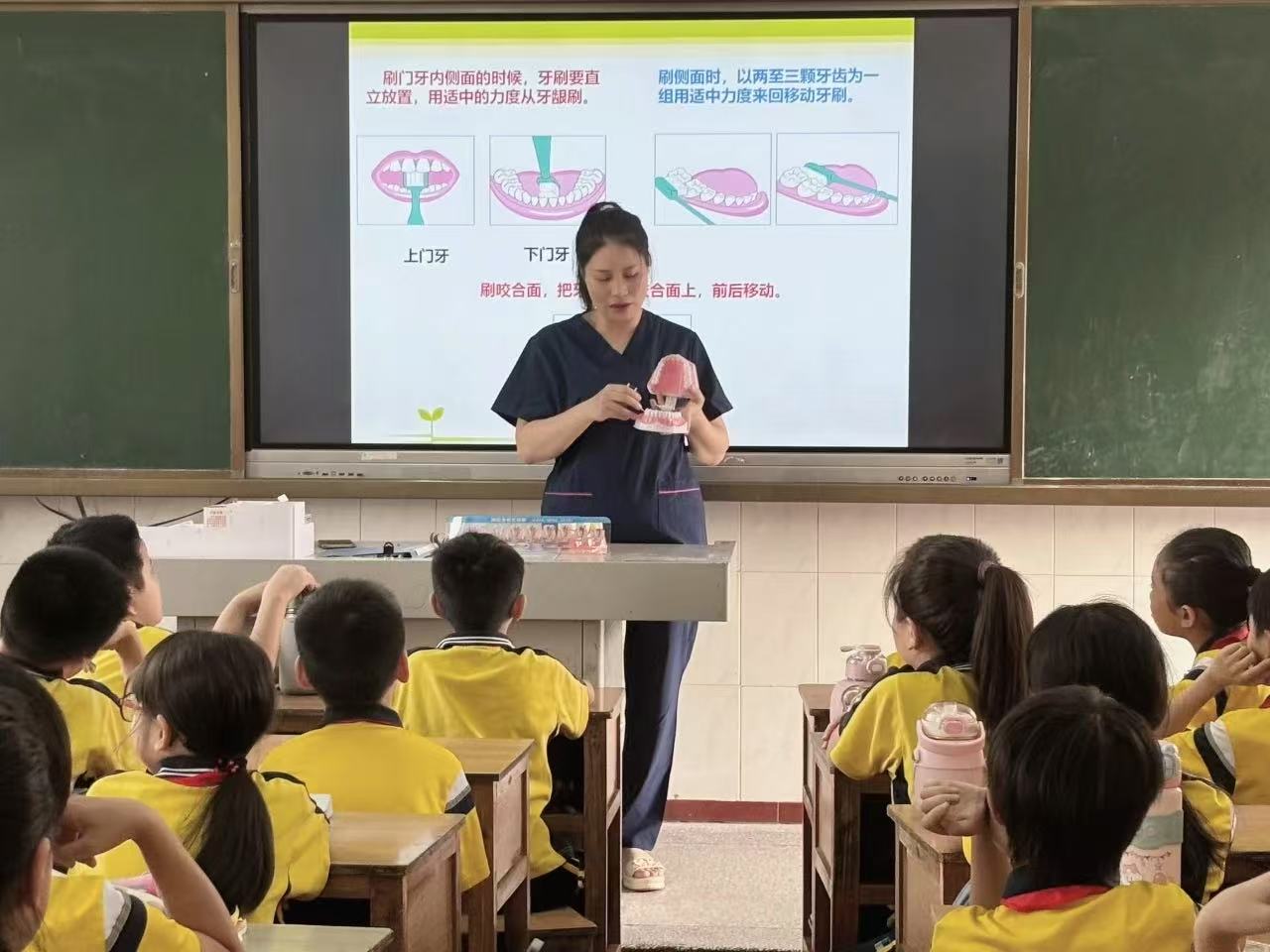

把家長請進課堂,教育就成功了一半。這是教師們在實踐中總結的經驗。面對部分家長“教育是學校的事”的觀念,班主任們創新溝通方式:每月舉辦家長開放日,邀請有特長的家長授課;建立學習互助小組,讓優秀學生家長分享輔導經驗;設計家庭任務卡,布置親子共同完成的實踐作業。據李鈞校長說,學校開設家長課堂,例如在公安局工作的就開安全教育班會、在醫院工作的就開健康講衛生班會等。

圖:繆惠醫生在家長課堂為小朋友講解口腔健康

薪火相傳:教育田野上的守望者

時代在變,不學習就要被淘汰。在教師發展中心組織的暑期培訓中,長青教師正跟著95后新教師學習制作微課。學校構建的“種子-新秀-棟梁-長青”教師培養體系,讓不同教齡的教師各得其所:新教師拜師學藝,中年教師挑梁課題,老教師傳經送寶。在教育現代化的征程上,這些扎根鄉土的教育者,正以最樸素的方式詮釋著"學高為師,身正為范"的深刻內涵。

圖:志愿者與老師合影