“千秋古窟訴滄桑,瀚海明珠入典藏。”敦煌,作為絲綢之路的“咽喉鎖鑰”,多元文明的“十字路口”,與絲綢之路之間的聯系是緊緊相依的,絲綢之路的繁榮造就了敦煌的輝煌,敦煌的遺存記錄了絲綢之路在此留下的足跡。為了挖掘出敦煌背后深藏的絲路文化寶藏,將它的魅力從簡牘文書的墨跡中釋放出來,2025年7月20日,廣州新華學院“絲路尋蹤”社會實踐隊來到了敦煌市博物館,通過實踐開啟了了解敦煌歷史的進程。

圖:合照

敦煌市博物館內部共設有六個展廳,其主題為“華戎交匯的都市”。7月20日早晨,在漫長的排隊等候之后,隊員終于進入到博物館內部。跟隨人流前進,隊員來到了一序廳。首先映入眼簾的是序廳中央的主題浮雕,浮雕上刻畫著的不同姿態的商隊和往來的各族人民展示了古時絲綢之路的貿易盛況,給隊員帶來了獨屬于絲路的震撼,四周展示出的文物分布圖、古代大師年表以及歷代建制沿革表與浮雕交相呼應,讓隊員對敦煌與絲綢之路間的聯系有了初步的了解。

邁過一序廳,隊員們正式進入了這場“絲路之旅”。第一展廳內主要呈現出兩漢時期敦煌的發展初態,分為西漢、東漢兩組:內部文物以大量的圖板和文書為主,將兩漢時期的絲綢貿易、商賈貿易盛況展示得淋漓盡致,而一旁展示出諸如火炬、絲綢、各類生產工具之類的文物更是將兩漢時期各領域人民生活、工作的情形清晰地展現在游客們眼前,仿佛兩漢人民真正在大家眼前勞作;而第二展廳內則是魏晉南北朝時期敦煌的繼續發展:內部展出文物主要為百姓生活用具、裝飾物和各類如壁畫磚之類的藝術作品,軍事用品相對較少,而除了這些,內部還展出一件特殊文物——魏晉時期 “通信校尉” 墓的銅鳩杖首,鳩杖是先秦時期長者地位的象征,漢代以擁有皇帝所賜鳩杖為榮,刻鳩紋于杖頭,可望老人吃飯防噎。這一件件精美的文物讓隊員看到了絲綢之路在敦煌的初步發展歷程,對絲綢之路的興趣又更進一步。

圖為館內陳列壁畫磚

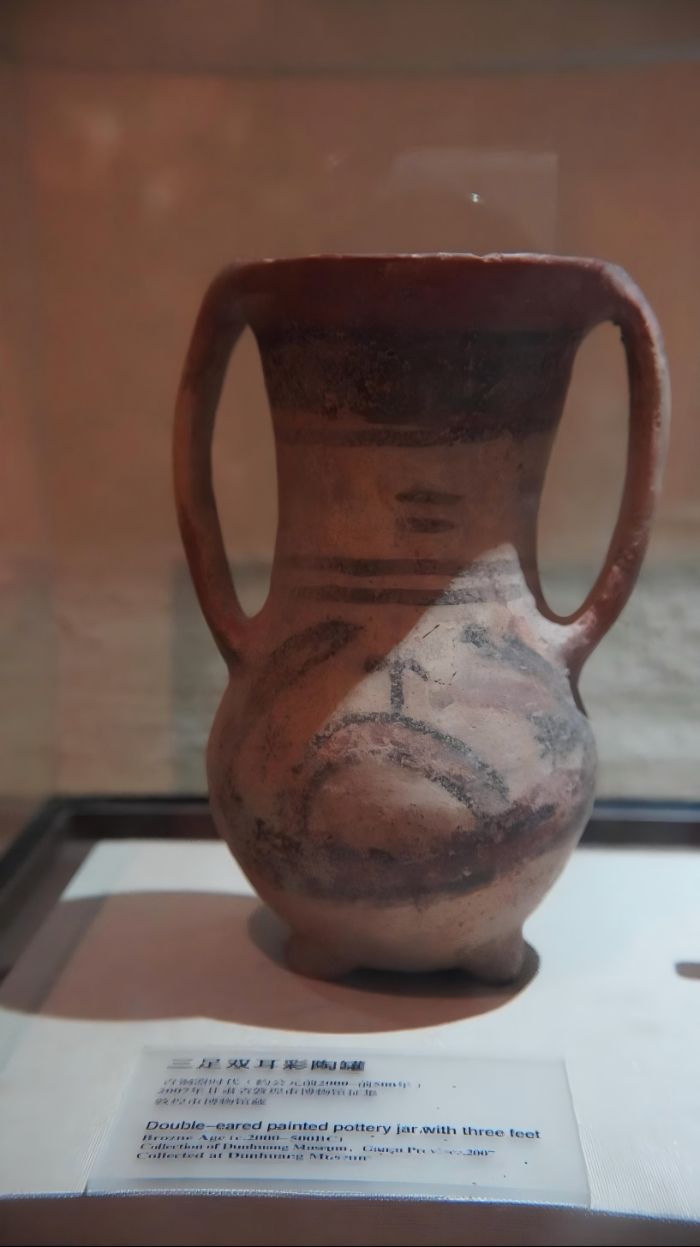

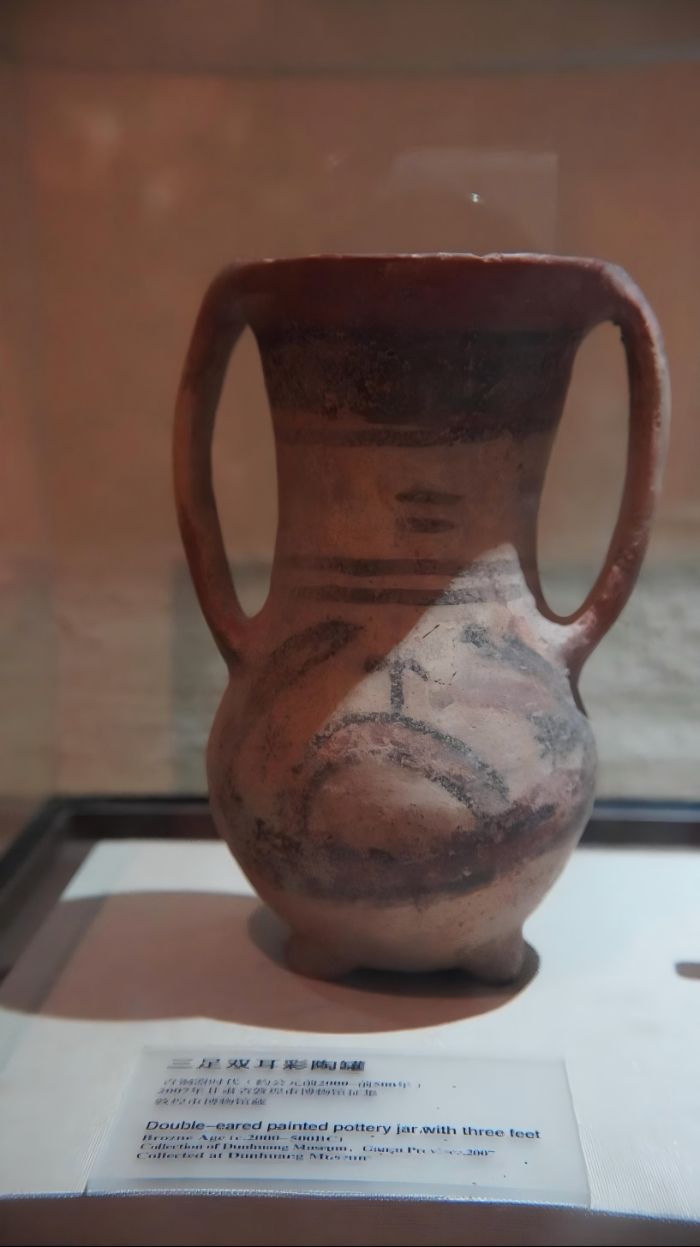

來到第三展廳,敦煌的繁盛才真正呈現在隊員眼前。第三展廳內主要呈現的是隋唐五代時期敦煌在經濟、文化、藝術等方面的輝煌成就:料珠、圍棋、玉器、陶器、牽駝俑等珍貴文物充分見證了敦煌在唐代作為商阜重鎮、國際市場,胡商云集的歷史史實;而敦煌的鼎盛不只是這樣,第三展廳內的場景復現讓敦煌活在了隊員眼前:鎮墓獸展示場景擺放著敦煌蘇家堡唐墓出土的鎮墓獸,質地為細泥紅陶,有人面獸身和獸面神獸兩種,面部多為典型的胡人形象,形象威武兇猛,表情冷酷威嚴,完美復刻了唐墓中的真實出土場景;展廳內設置的第45窟復制窟把數公里外的莫高窟“搬”到了館內,讓觀眾能夠近距離欣賞到莫高窟精美絕倫的壁畫和彩塑藝術,感受盛唐時期敦煌藝術的輝煌成就。“敦煌真的活在我的眼前了!”隊員不禁發出如此感慨。

圖為館內展示陶罐

圖為館內陳列鎮墓獸

最后,敦煌在唐代之后的開發被呈現在剩余的兩個展廳內。第四展廳主要展示吐蕃與五代及宋、元、明時期敦煌的特色,重點向觀眾展示西夏的歷史文化:內部展覽整體體現了西夏粗獷、豪放的風格,而內部展出的西夏福娃火娃原型花磚與莫高窟3窟放大版的千手千眼觀音壁畫更展現出西夏時期獨特的藝術風格與繪畫技藝的高超,讓敦煌在西夏時期的開發一覽無余地呈現在觀眾眼前;隊員緩緩走過,隨著時間的流逝進入到了最后一個展廳——第五展廳,第五展廳內部展示內容則更靠近近代對敦煌的開發,主要呈現了清王朝開發敦煌的來龍去脈與敦煌文物流失的悲劇:部分流散于敦煌當地的藏經洞文獻、各類文書、移民開墾相關的農具,這些構成了第五展廳的主旋律,而墻上展示出的被英法俄日等國劫掠的文物照片揭示出過去那段屈辱的歷史,時刻提醒著觀眾,讓觀眾記住那段歷史之殤。

國學大師饒宗頤曾如此評價敦煌:“敦煌文化的內涵非常豐富,它不僅是中國的,也是世界的。它體現了中華文化的包容性和開放性,是研究古代中外文化交流的活化石”敦煌作為絲綢之路的重要樞紐,推動著東西方文化的交流,讓絲綢之路的美綻放于世界文化叢林之中。此次敦煌市博物館之行不僅是一次簡單的社會實踐,更是給隊員的一場啟示,激勵著隊員為絲路文化的傳承不斷努力,做好絲路文化的傳承人,讓絲路文化屹立于世界文化叢林之中。