江岸邊的施工機械有序運轉,生態護岸的雛形已初現輪廓。近日,桂林理工大學“問水平陸,青力青為”實踐團走進平陸運河企石樞紐,在工程建設的實景中開啟一場“綠色工程”研學。不同于課堂上的理論學習,這次實踐讓環境學科的青年學子得以近距離觸摸“工程與生態共生”的實踐樣本。

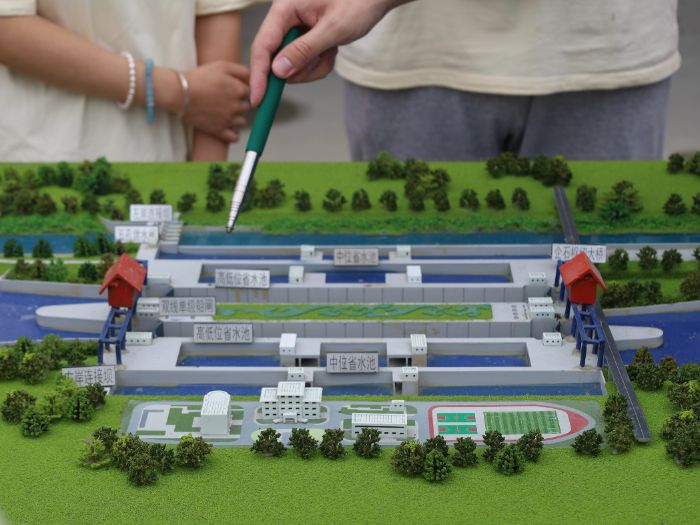

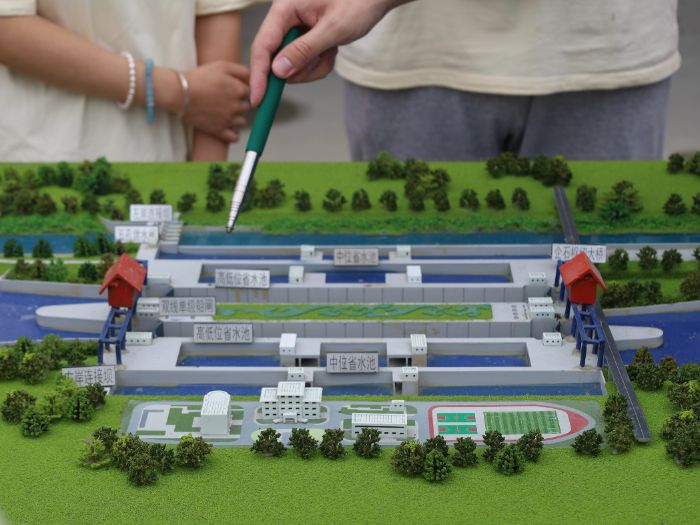

實踐團首先與企石樞紐宣傳部部長展開交流。宣傳部部長以樞紐沙盤模型為切入點,結合觀測現場的工程實景,系統介紹項目核心信息——作為平陸運河三座梯級樞紐中的“中段關鍵”,企石樞紐坐落于廣西靈山縣陸屋鎮企石村,其核心通航設施為雙線5000噸級省水船閘,300米×34米×8米(有效長度×寬度×最小門檻水深)的船閘尺度,搭配27米的最大運行水頭,可滿足大型貨輪江海直達需求。整個船閘由上閘首、閘室段、下閘首及三級省水池構成,總混凝土澆筑量達249萬立方米。

圖為企石樞紐宣傳部部長為實踐團師生講解企石樞紐概況(通訊員楊婷媛攝)

從建設進度看,船閘主體已完成212.4萬立方米混凝土澆筑,完成率達85.3%,工程正按計劃穩步推進。按照規劃,企石樞紐將于2026年底與平陸運河同步建成通航。屆時,這里將成為連接西江航運干線與北部灣港的關鍵節點,5000噸級貨輪可直達我國沿海及東南亞港口,西部陸海新通道的物流效率將大幅提升,并降低區域物流成本。除航運核心功能外,樞紐還將承擔供水、灌溉、防洪等綜合任務,為周邊20萬畝農田提供灌溉水源,同時提升沿岸城鎮的防洪標準。

圖為李主任通過沙盤模型進行講解(通訊員楊婷媛攝)

在互動交流環節,同學們圍繞“綠色工程如何落地”展開提問。李主任以具體案例回應:工程團隊在塔吊上安裝能量回收系統,將設備運轉中產生的勢能轉化為電能循環利用;配套建設的污水處理系統,對混凝土生產廢水進行三級沉淀、過濾凈化后重新用于攪拌,實現污水“零排放”。李主任肯定道:“你們的思考貼近工程需求,這正是研學實踐的價值所在。”

圖為實踐團成員與李主任交流(通訊員楊婷媛攝)

“課本上的‘生態保護’‘低碳施工’,今天變成了可觸可感的實景。”實踐團負責人陳逸飛同學在總結時感慨,“作為環境學子,我們不僅要學好理論,更要像工程建設者們那樣,用創新思維解決實際問題,讓綠色成為大國工程的鮮明底色。”

此次企石樞紐研學,實踐團既在沙盤與實景中讀懂了工程規劃,又在專業對話中深化了對“綠色工程”的理解。對環境學科學生而言,這樣的實踐不僅是“走出課堂看工程”,更是“帶著專業問實踐”——正如樞紐建設需要兼顧功能與生態,青年成長也需在理論與實踐的融合中,找到服務國家重大工程的發力點,這正是研學活動最珍貴的收獲。