2025年7月17日,武漢鐵路職業技術學院醫療與護理學院“赤心青音”黨史學習教育實踐團成員王怡冰一行來到河北省保定市唐縣的白求恩柯棣華紀念館,這是她們今年暑期三下鄉社會實踐活動的第七站。此行她們將“行走的紅色課堂”的足跡踏入了河北省保定市唐縣,尋訪一座承載著國際主義精神與紅色記憶深深鐫刻的精神殿堂——白求恩柯棣華紀念館。這里不僅陳列著兩位國際主義戰士的遺物與事跡史料,更珍藏著跨越國界的醫者仁心。紀念館大門門楣上“白求恩柯棣華紀念館”幾個金色大字莊重醒目,館內每一件紅色文物都承載著深厚的國際友誼,默默訴說著偉大的國際主義戰士白求恩和柯棣華在中國抗戰時期的動人故事。

紅色文物——消毒鍋:烽火里的生命防線

在唐縣白求恩柯棣華紀念館的展廳中央,陳列著一口直徑26厘米、高12厘米的鐵質消毒鍋(國家二級文物編號BQN-1940-017)。鍋體銹蝕嚴重,鍋底三個鐵腿早已銹得只剩半截,兩側耳柄殘缺,內壁可見明顯燒灼痕跡。這正是白求恩同志曾在晉察冀軍區使用過的醫療器械。

1939年夏天,白求恩來到唐縣牛眼溝村晉察冀軍區衛生學校。當時的邊區缺醫少藥,醫療條件極差,傷員用的紗布、繃帶等敷料消毒方式不嚴密,容易造成交叉感染。白求恩看在眼里,急在心里,于是從老鄉甄黑旦家借來鍋具并將此民用炊具改造為醫療消毒器械,他創造出一套科學、嚴密、系統的消毒法——《創傷處理與消毒十二步驟》在晉察冀軍區葛公村野戰醫院推行。據軍區衛生員吳琪1940年回憶錄記載,該鍋每日需煮沸器械3-4次,同時兼作傷員營養餐加熱用具(《晉察冀衛生工作回憶》)。八十余載光陰在這口鐵鍋上凝結成斑駁銹跡,卻愈發凸顯內壁經年累月的灼燒痕跡。在晉察冀邊區最艱難的歲月里,這口鐵鍋晝夜不息地履行著雙重使命。正是憑借如此簡陋的器具,白求恩在戰火中堅持為傷員消毒、做手術。作為國家二級文物,它不僅是"毫不利己,專門利人"國際主義精神的物質載體,更以沉默的金屬記憶,見證著極端環境下醫學人道主義的永恒光輝。

圖為白求恩用過的消毒鍋。王怡冰攝。

紅色文物——手術刀與手稿:永不熄滅的信仰之光

在炮火連天的日子里,每天凌晨四點,白求恩的手術刀已在煤油燈下閃爍——這是晉察冀軍區衛生部統計科記錄的常態(《戰地醫療日志》1939年卷)。他的手術臺是用門板搭成的,消毒水由粗鹽和蒸餾水配制,手術臺旁,他常一站就是十幾個小時,每天平均完成11臺手術(最高紀錄為1939年11月6日的71臺)。白大褂領口總是結著鹽霜,袖口被器械磨得發亮。夜間巡診時,他堅持用剛學會的中文詞匯詢問傷員情況,隨身攜帶的體溫計是戰地醫院僅有的三支之一(現存于石家莊白求恩紀念館)。稍有空閑,就蹲在空地上給學員講課,樹枝當粉筆、大地作黑板。1939年10月,他在露天課堂用燒焦的樹枝在門板上繪制解剖圖,編寫的《游擊戰中師級野戰醫院組織手冊》成為八路軍標準教材。現存手稿第37頁仍可見蚊蟲血跡,與他的助手翻譯郎林所述"博士寫作時拒絕驅趕蚊子"的記載吻合。1939年11月12日凌晨,他在臨終前將未完成的《戰地外科技術》手稿交給警衛員何自新,用中文說了最后一句:“拿去...救傷員”。直到生命盡頭,他還攥著未寫完的教材手稿,他把最后一滴心血,都融進了中國的抗戰土地里。

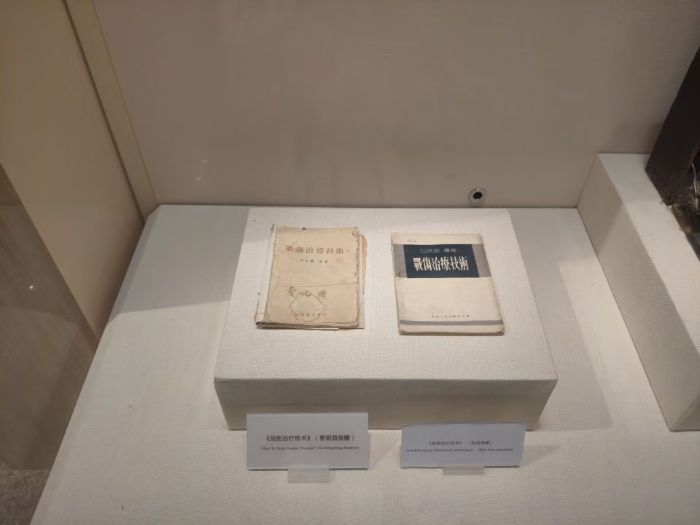

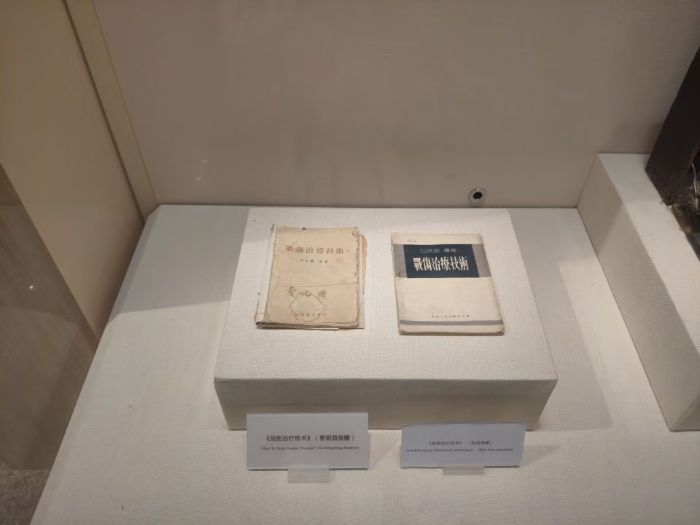

圖為白求恩編寫的戰地教材。王怡冰攝。

“盧溝橋”藥馱子:戰火淬煉的東方智慧

紀念館中,還有白求恩親自設計的被譽為"戰地手術室"的木質裝置——“盧溝橋”藥馱子。抗日戰爭時期,八路軍以游擊戰為主,白求恩的醫療隊在運輸和展收醫療器械時遇到諸多困難。一次偶然的機會,白求恩在冀中考察時,觀察到農民使用的糞馱子具有穩定性(《白求恩工作筆記》第47頁),便親自設計圖紙,經與軍區木工班連續七晝夜改造制作出了藥馱子。藥馱子外形像一座橋,主體結構由兩具長1.2米、高0.8米的橋形木箱構成,橋頂小箱子存放12副骨折夾板,橋兩側6個抽屜式分層內置31種手術器械(含2套截肢鋸),內置暗格可儲存50人份磺胺藥劑。兩個藥馱子上橫搭一條門板,就成了一張手術臺,能裝載一個手術室和一個換藥室的全部用品,可做100次手術和500次包扎,且半個小時就能展開,十五分鐘便可收起,對于靈活多變的游擊戰爭來說具有極大的優越性。在齊會戰斗中,醫療隊憑借3組藥馱子,72小時內完成427例戰場處置。白求恩為了紀念中國人民的抗日戰爭,給它取名為“盧溝橋”,這套醫療運輸系統徹底改變了八路軍野戰醫療的機動模式,不僅展現了白求恩的智慧,更體現了他對抗戰事業的用心和付出。

圖為白求恩設計的“盧溝橋”藥馱子。王怡冰攝。

柯棣華醫藥箱:戰地里的醫者赤誠

白求恩犧牲后,印度醫生柯棣華接過白求恩的接力棒,繼續扎根冀中抗日根據地,用青春與生命踐行醫者使命。柯棣華使用過的醫藥箱也同樣引人注目,這是一個長40厘米、寬25厘米的標準英式醫療箱(編號KDH-1941-003),透過歷史的年輪見證了這位印度醫生在中國抗戰前線最后的歲月。當年,柯棣華響應印度國民大會的號召,放棄報考英國皇家醫學院的機會,志愿報名參加印度援華醫療隊,遠涉重洋來到中國。他以白求恩為榜樣,到第一線搶救傷員,致力于八路軍的醫療工作,對傷員關懷備至、體貼入微。他在葛公村的日子里,每天背著這個重達8公斤的醫藥箱往返60里山路巡診,在煤油燈下完成300余例手術,培訓了129名八路軍衛生員。1942年12月9日,連續工作36小時后,年僅32歲的柯棣華癲癇發作倒在他的醫藥箱旁。棕褐色的醫藥箱靜靜陳列著,箱蓋上至今可見急救時碰擦的痕跡,它承載著一位印度青年"為中國抗戰服務到底"的誓言,見證著中印兩國人民在反法西斯戰爭中的深厚情誼。柯棣華把自己的青春和熱血都奉獻給了中國人民的解放事業,他的精神也永遠銘刻在中國人心中。

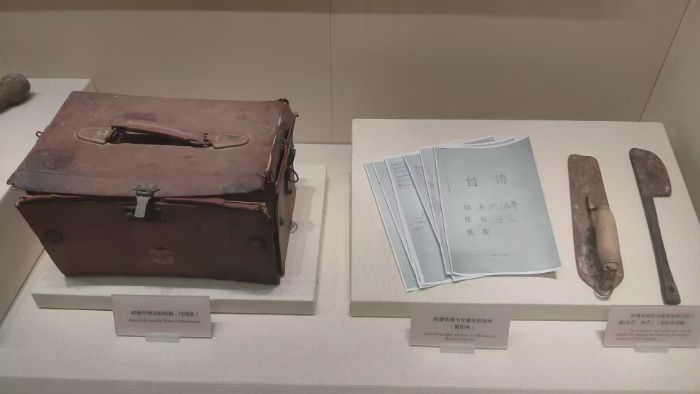

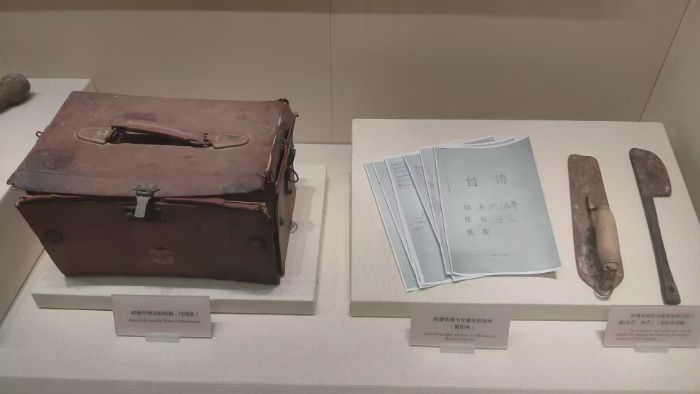

圖為柯棣華醫藥箱及他編寫的自傳。王怡冰攝。

蒙塵的醫療器械映著專注,泛黃的手稿寫滿赤誠。這些珍貴的紅色文物承載著對生命的敬畏,我們仿佛能看到當年那一個個緊張忙碌的救治場景,感受到他們對中國人民的深厚情誼以及對正義和自由的執著追求。作為醫護學子,本次“行走的紅色課堂”讓我們對護理專業有了更深刻的認識,我們領悟了:晨間護理的輕柔、搶救時的爭分奪秒、三查七對的嚴謹,都是在延續白求恩與柯棣華的精神。護理之路無捷徑,唯有將前輩大愛融入每一次操作、每句叮囑,才能讓誓言落地。未來在病床前,我們定會帶著這份力量,把國際主義精神織進護理事業的經緯。