火紅六月,信仰如炬。在中國共產黨成立104周年之際,滁州學院地理信息與旅游學院“金陵時光追夢:紅色浪潮下的愛國創新之旅”實踐團六名學子在6月24日奔赴南京雨花臺烈士陵園與南京民間抗日戰爭博物館,開展暑期“三下鄉”愛國主義教育實踐活動。通過實地探訪、群體訪談、沉浸體驗,青年學子在歷史的豐碑前叩問初心,于烽火記憶里汲取精神力量。

雨花忠魂:在血色豐碑下叩問信仰

在南京雨花臺烈士陵園,實踐團隊成員沿著陵園步道,依次參觀紀念碑、忠魂亭、烈士紀念館等標志性景點。蒼松翠柏間,革命先烈的英勇事跡跨越時空,直擊心靈。團隊成員駐足凝視史料陳列,從泛黃的書信、珍貴的遺物中,觸摸先烈們為理想信念拋頭顱、灑熱血的無畏軌跡。清晨的雨花臺烈士群雕肅穆矗立,一位小男孩在《國際歌》浮雕前駐足凝望,低聲吟唱,聲波細微卻震撼人心。

團隊成員參觀史料 ——鮑恩欣拍攝

參觀途中,團隊偶遇研學學生群體,雙方圍繞“新時代青年的愛國責任與使命”展開交流。實踐團隊成員結合活動見聞,分享對雨花臺烈士精神的理解;研學學生則以青春視角,講述從課本到實地感悟紅色精神的觸動。為深化認知,團隊主動采訪多元群體:聆聽教師對“以英烈精神育人”的思考;記錄老兵回憶往昔、致敬戰友的深情;對話公務員關于“傳承紅色基因、踐行使命擔當”的感悟。一位教師受訪時感慨:“帶學生來此,就是要讓他們明白——今天的山河無恙,始于昨日血肉鑄就的信仰。”一位公務員輕撫烈士名錄墻低語:“名字會斑駁,精神永不褪色”,成員們默默記錄下這跨越時空的精神對話。不同身份的受訪者,以親身經歷詮釋對愛國精神的理解,讓團隊成員深刻體會到紅色傳承的時代價值。不同年齡層的思想碰撞,讓愛國情懷在交流中愈發熾熱。

團隊成員和研學學生合影 ——方曉鳳拍攝

抗戰豐碑:民間記憶中的民族脊梁 走進南京民間抗日博物館,一段段鮮為人知的民間抗日故事,串聯起全民抗戰的磅礴力量。團隊成員跟隨講解員,了解民間志士自發抗敵、守護家國的熱血事跡:從匿名捐贈物資的百姓,到舍生取義的鄉野英雄,平凡人書寫的壯烈史詩,詮釋著“天下興亡,匹夫有責”的厚重內涵。

團隊成員在南京民間抗日戰爭博物館合影 ——張新新拍攝

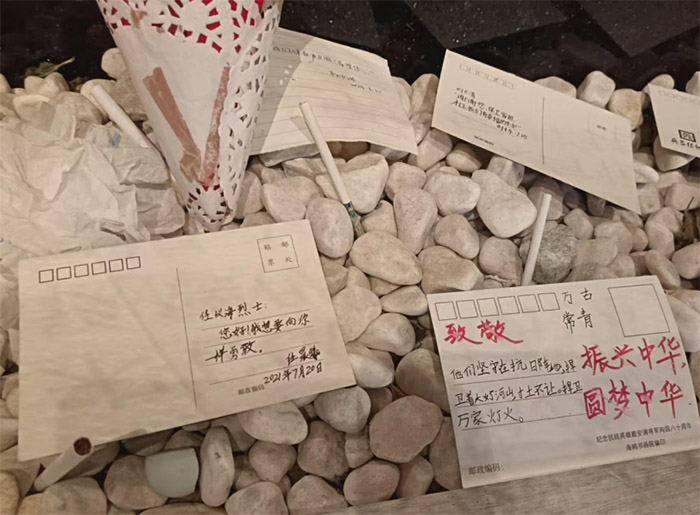

參觀中,團隊遇到一群滿懷愛國熱忱的老人。他們專注聆聽講解,眼中閃爍著對歷史的敬重與對英雄的追思。當講解員提到“八百壯士跳長江”的史實時,一群白發老人攥緊拳頭,眼眶濕潤。“我們年輕時吃樹皮,就為讓子孫吃飽飯!”老人顫抖的嗓音,比任何史料都更具穿透力——那是活著的抗戰精神。實踐團隊抓住契機,對老人進行采訪。老人雖年事已高,但談及抗日故事時聲音鏗鏘,分享自身因愛國精神激勵而堅守初心的經歷,讓在場成員深受震撼。殉難將士名錄下方,孩子們留下的書信、畫作滿是童真溫度。歪扭字跡里,是對英雄純粹的敬意;稚嫩畫筆下,是對家國最本真的熱愛。以天真之態,傳真摯深情,讓壯烈歷史與幼小心靈悄然共鳴。

小朋友給烈士的信 ——方曉鳳拍攝

傳承紅色基因,踐行青春使命 此次南京愛國主義教育實踐活動,是滁州學院暑期“三下鄉”的生動實踐。團隊成員在沉浸式走訪、交流、采訪中,深度挖掘紅色故事,感悟愛國精神的時代厚度。從雨花臺烈士陵園的先烈壯舉,到民間抗日博物館的百姓擔當,紅色基因融入青春血脈,化為砥礪前行的動力。

實踐團隊表示,將以此次活動為契機,把紅色感悟轉化為行動力量,通過校園宣講、志愿實踐等方式,讓更多青年了解紅色歷史、傳承愛國精神,讓青春在擔當家國使命中綻放光彩,讓紅色基因在新時代持續煥發蓬勃生機。